随着城市化进程加快,商场、学校、医院等人员密集场所的空气质量问题日益凸显。2025年*新研究数据显示,在这些密闭空间内,二氧化碳浓度超标率达38%,PM2.5超标现象更是普遍存在。

新风系统作为改善室内空气品质的关键设备,其重要性已从单纯的舒适性需求上升为公共卫生安全的重要保障。

北京某三甲医院的监测报告显示,门诊大厅在就诊*时,二氧化碳浓度可达2000ppm以上,是室外浓度的4倍。这种"隐形污染"会导致人体血氧饱和度下降,出现头痛、嗜睡等症状。

更严峻的是,在流感季节,密闭空间内的病毒气溶胶浓度会持续累积,某小学的实测数据显示,开窗通风条件下病毒扩散速度比全封闭环境快3倍。日本国立感染症研究所的模拟实验证实,完善的新风系统能将飞沫传播风险降低62%。

热交换技术可保留80%室内热量,在北方冬季实现通风与保温的平衡

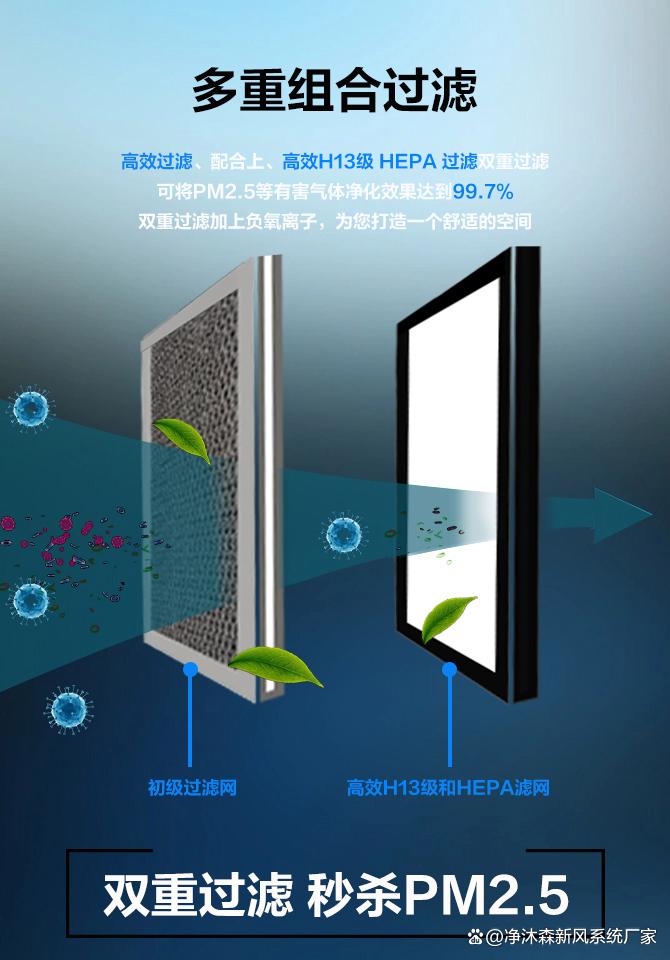

医用级HEPA滤网对0.3微米颗粒物的过滤效率达99.97%

智能控制系统能根据人流密度自动调节换气次数,某智能商场系统可在10分钟内完成全场空气置换

值得注意的是,2024年上海进博会采用的等离子体空气净化模块,实现了对SARS-CoV-2病毒90%以上的灭活率,这项技术正在向地铁系统推广。

广州白云机场T3航站楼的改造案例显示,加装新风系统后:

旅客投诉率下降27%

商铺营业额提升15%

工作人员病假率减少40%

*卫生组织的成本效益分析指出,公共场所每投入1元用于通风改善,可节省4.3元的医疗支出和生产损失。

特别是在教育领域,安装了新风系统的教室,学生测试成绩平均提高11.3个百分点。

我国《民用建筑通风设计标准》已将人员密集场所的*小新风量从30m³/h·人提升至50m³/h·人。

深圳等先锋城市更推出"建筑呼吸指数"认证,要求商场、影院等场所每小时换气次数不低于6次。

专家建议采取分步实施策略:

优先在儿科医院、月子中心等敏感场所配置医用级系统

对既有建筑推广窗式新风器等低成本改造方案

将通风指标纳入公共场所卫生许可证年检项目

当前,北京大兴机场、杭州亚运村等项目已实现新风系统与BIM管理的深度整合,通过数字孪生技术实时监控每片区域的空气质量。这种"会呼吸的建筑"不仅代表着技术发展方向,更是城市公共安全体系建设的重要支柱。

随着人们对健康环境需求的提升,新风系统将从高端配置转变为密集场所的基础设施,这既是疫情防控的经验总结,也是应对未来公共卫生挑战的必要准备。

本网页内容、图片、视频

为模板演示数据,如有涉及侵犯版权,请联系我们,我们核实后会立即删除。